子どもたちの今日の様子です。どの学年も、落ち着いて授業が行われていました。

1年生 2年生

なかよし 3年生

4年生 4年生(理科)

5年生 6年生

落ち着いた態度で話が聞ける→頭に入る→学力が定着しやすい

まずは、しっかり聞く態度を養いたいと思います。

~今日の給食~

里芋汁♪

里芋汁♪

放送原稿

みなさん、食事 の時 のあいさつは、きちんとできていますか。あいさつには、食事 の前 の「いただきます」、食事 の後 の「ごちそうさま」がありますね。このあいさつは、食事ができるまでに関わってくださったたくさんの人 や、私 たちのために食 べられる食 べ物 に対して、感謝 の気持ちを表 すものです。感謝 の気持ちを持ち、おいしく食 べられるように、心 をこめて「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしましょう。

今朝の登校の様子です。みんな大きな声で挨拶ができています。「挨拶日本一」を目指して頑張ろう!

乗り入れ授業の先生紹介

今年度も、中学校から3名の先生が専門的な立場で授業をしてくださいます。5,6年社会・6年図工です。どうぞよろしくお願いします。

役員任命式

今年度の児童会役員・委員長・学級委員の任命を行いました。それぞれの役割をしっかりと果たしてくれることを願っています。

いよいよ本格的に授業が始まりました。どの学年も元気よく・落ち着いて学習に取り組んでいます。

1年生:これこれ、授業中ですぞ!カメラを向けると嬉しそう♪

2年生:音読の練習。大きな声で頑張ってます。

なかよし学級:先生と落ち着いて勉強しています。

3年生:集中して黙読していました。

4年生:国語かな?

5年生:姿勢がいいですね~!

6年生:流石です。集中していました。

中休みの様子

バレー サッカー

シーソー 砂場遊び

遊び時間は、楽しそうな声が聞こえてきます。みんな仲良く・元気よく!!

本日の給食 鶏肉の照り焼き!

〈放送原稿〉

4月 になって新 しい学年 、新 しいクラスになりました。給食当番 の仕事 も新 しいメンバーで始 まっています。給食当番 の仕事 は、クラスのみんなのために、安全 で清潔 に給食 の準備 をする大切 な仕事 です。給食 の食器 や食缶 は重 かったり、熱 かったり、運 ぶときに気 をつけないと、大 けがのもとになります。あわてて準備 したり、走 ったりしていると、ぶつかってしまうこともあるかもしれません。先生 の指示 に従 って安全 に教室 まで運 ぶようにしましょう。そして、食器 や食缶 は全校 みんなのものです。大切 に使 うように一人 ひとりが心 がけましょう。また、体調 の悪 い給食当番 の人 は、当番 を交代 してもらうようにしましょう。

本日は、通学班会を実施しました。登下校でのルールの確認や、春休みの反省等を行い、各通学班での共通理解を図りました。

中休みには、元気に外で遊ぶ姿が見られました。校長先生も、サッカーに混ざって奮闘!!お疲れ様ですm(__)m

遊びの定番は、やはりブランコかな~?

今日の給食 カレー♪

〈給食時の原稿〉

今日 から給食 が始 まります。新 しい学年 、新 しい教室 で、友 だちや先生 と食 べる給食 は、いかがですか。お友達 と同 じ給食 を食 べながら、地域 の食 べ物 を知 ったり、新 しい味 を経験 したりすることができます。食 べた感想 も、心 の中 で呟 きながら給食 を楽 しんでほしいなと思 います。これからの1年間 、みんなで協力 して、楽 しい給食時間 にしましょう。

いよいよ令和7年度の学校生活のスタートです。

今年度、新たに4名の先生方を迎え、「チーム明浜丸」の船出です!

また、7名の新入児が入学してきました。ドキドキ・ワクワク・元気いっぱいの姿で、多くの方々から祝福を受け、新たな学校生活をスタートさせました。

とても可愛いピカピカの1年生。これからどんな学校生活が待っているでしょうか。皆さんと一緒に成長していきましょう!

桜も満開に近づいてきています。足元に目を落とすと、チューリップがきれいに咲いていました。

今年度も、明浜小学校ホームページをご覧いただきありがとうございました。ふと、閲覧数に目をやると70万人もすぐそこに…。毎日たくさんの方々に支えられていることを痛感しました。今後とも、明浜小学校ホームページをよろしくお願いいたします。

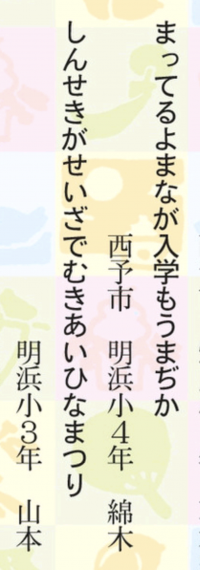

「俳句キッズ」に2名の明浜キッズが掲載されました。おめでとう!

妹の入学を楽しみにしている様子や、親戚の方々が集まって、楽しく話をしている様子が伝わります。

今年度、最後の掲載となりました。2年間の取組で、俳句づくりが上達しました。

子ども達の声が響くと「いいなぁ」と感じます。春休みになり久しぶりの子ども達は、生き生きとしていました。

今日は、離任式の日で、少し寂しそうでしたが、退職、転任される教職員に、たくさんの手紙やメッセージを配る子ども達の姿が見られました。本当に、心優しく思いやりのある明け浜っ子たちです。

そんな明け浜っ子たちを見守るかのように、きれいにチューリップが咲いていました。

6名の教職員が退職、転任することとなりました。

保護者の方々、地域の方々には、いろいろな面で御協力いただきありがとうございました。明浜町での良い思い出を持ち、それぞれの場所で花を咲かせます。

6名の先生方とのお別れでした。温かい子供たちのメッセージがとても感動的でした。

新天地でも、御活躍を願っています。

里芋汁♪